近几天来,沈阳一起出租车集体罢运事件,罕见地引起了多家中央级媒体的关注,人民日报与新华社均对出租车利益集团给予措辞严厉的批评,一场针对出租车暴利的全国性的舆论正在上演。

沉寂已久的广州出租车现状如何?本地报道称,日前走访了出租车企业、管理部门和司机等有关各方,重新梳理了广州出租车行业的方方面面,发现问题仍然是老问题:乘客抱怨打车难、服务差;司机抱怨工作强度大、份儿钱高,赚的钱没有上交给公司的多;出租车企业也在抱怨,说运价、份子钱都是政府定的,不存在暴利;政府也不好过,要疲于应对各种群体性事件的可能,要为出租车企业背骂名。

出租车是个技术含量不高的行业,对经营水平的要求也不高,一个牌照、一台车、一个司机就可以组成一个运营单位,几乎没什么技术壁垒;出租车行业也不大,它的特点是以城市为单位,大到北上广,小到一个县城,都有一个自成体系的出租车行业,不存在一个全国性的市场。一个如此小而简单的行业,为何总是乱象频出?一定是这个行业深层次的机制出了问题。

不妨从逻辑上分析一下这个行业的前因后果。乘客抱怨打车难,原因无外乎两个,一个是交通拥堵,出租车调度效率低,这是大背景,不在讨论范畴内。另一个原因是出租车数量不够,但出租车的牌照不是你想增就能增的,这背后是出租车的数量管制制度。每次只要有人呼吁增加出租车的投放,出租车企业多半会想方设法抵制,“司机会闹事”的消息也会时不时传出,原因无他,无非是数量增加动了既得利益者的奶酪。

司机抱怨份儿钱高,原因是牌照大多在企业手上,想开车只能向企业“承包”,觉着份儿钱高?你可以不干,总会有人干,企业不缺你一个司机。你想申请一个新牌照?不好意思,牌照有严格的数量管制,政府不会随意投放,即便投放也多半被企业拿下,没司机什么事儿。

出租车企业呢?除了偶尔被舆论骂一骂,多数时间还是享受着“数量管制”的制度福利,几乎不用什么大的投入,只靠着牌照赚司机的份儿钱,无论行业景不景气,靠这一项收入定能旱涝保收。政府部门呢?为了方便管理,搞出这么一项制度,方便了自己,却苦了市民和司机,肥了出租车企业,难免要被舆论批为利益集团的“保护伞”。

综上所述,出租车行业的种种问题,均缘于“数量管制”这一制度。一般情况下,数量管制一定会带来行业准入歧视,然后催生出利益集团和暴利现象。像出租车这样一个技术门槛低、经营水平要求不高的行业,无论如何不应该享受这样的暴利,更不应该让公众为这样的“暴利经营”掏钱埋单。学习发达国家,破除出租车行业的“数量管制”,建立“质量管制”体系,让所有想开出租车的人都享有均等机会,也让出租车行业回归它应有的利润水平,是政府管理部门早就应该做的事情。(唐晋之)

《出彩中国人》范冰冰首次担任评委 放言“不做美丽笨女人”(组图)

《出彩中国人》范冰冰首次担任评委 放言“不做美丽笨女人”(组图)

韩国演员孔侑和高俊熙携手某杂志拍摄的冬日画报公开(组图)

韩国演员孔侑和高俊熙携手某杂志拍摄的冬日画报公开(组图)

“跑男” 郑恺“一字马”出糗 无奈穿开裆裤比赛(图)

“跑男” 郑恺“一字马”出糗 无奈穿开裆裤比赛(图)

吴秀波与两儿子近照曝光三人戴面罩滑雪(图)

吴秀波与两儿子近照曝光三人戴面罩滑雪(图)

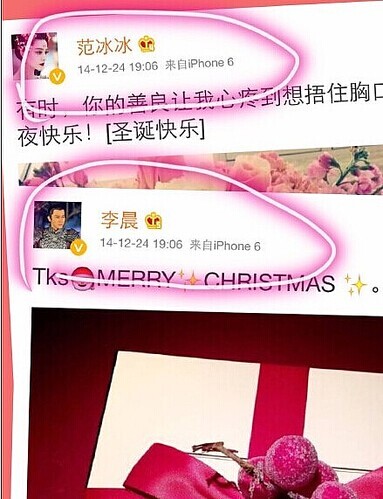

知名娱评论人认为:李晨挺适合范爷 李治廷气质过于木讷(图)

知名娱评论人认为:李晨挺适合范爷 李治廷气质过于木讷(图)